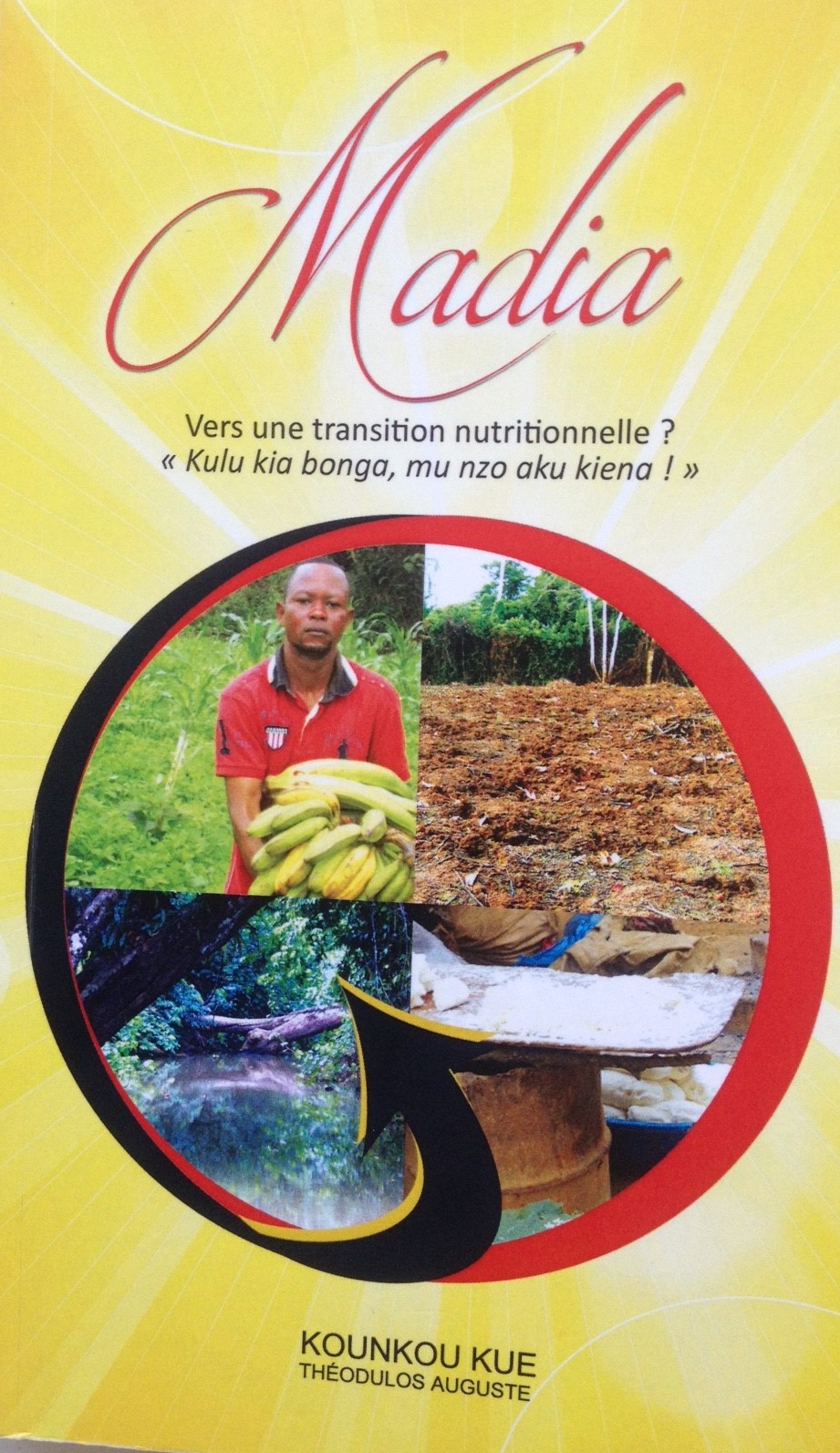

Animateur culturel et cadre de l’éducation dans l’enseignement catholique en Seine Saint Denis (île de France), Théodulus Auguste Kue Nkounkou, publie Madia : vers une transition nutritionnelle ? Auto éditeur, il est auteur de cinq essais sur les phénomènes contemporains des sociétés africaines, dont « Nzenga G-10-Non », «T shikulu G-10-Oui », « Matalana », « Bukento », « Kintuadi-Mayela ».

Les Dépêches de Brazzaville : Que signifie "Madia" et pourquoi ce titre ?

Les Dépêches de Brazzaville : Que signifie "Madia" et pourquoi ce titre ?

Théo Nkounkou : Chacun de mes ouvrages est intitulé en langue kongo, parce que c’est dans cette culture que je puise mon inspiration, pour mieux comprendre et étayer les phénomènes de sociétés sur lesquels porte ma réflexion. Madia, qui signifie nourriture, en langue Kongo, est imprégné d’une plus profonde acception que de parler de bouffe ou de nourriture. Dans Madia, il y a le préfixe Ma qui signifie don (en kongo) ou mieux encore le diminutif de Maama ; ce qui correspondrait à une institution. Tandis que dia signifierait le verbe manger (koongo). Perçu comme tel, madia en dit bien plus long que la simple nourriture, Il fait tout aussi allusion à celle qui nous donne à manger : la Mère-Terre, productrice de tout bien.

La consommation alimentaire au Congo est –elle ancrée dans la tradition ?

Au Congo, comme ailleurs, la consommation alimentaire s’appuie généralement sur des modes de vie traditionnels, ainsi le manioc occupe une place prépondérante dans les menus quotidiens, comme aliment de base. Son mode de consommation le plus répandu est sa transformation en pain de manioc, communément appelé « chikuange pour les uns, yaka ou kuanga par les autres. Sa facture est onéreuse, tant du point de vue écologique que physique. En dépit de son apport nutritionnel critique, le manioc, adopté comme aliment traditionnel ne pourrait plus faire l’économie d’une prise de conscience, en vue d’une transition nutritionnelle.

Ne pensez-vous pas comme certains sociologues que le « yaka dia mama » ou manioc représenterait l’unité autour d’une valeur alimentaire symbolique ?

S’il pouvait y avoir d’unité autour d’une valeur symbolique concernant « yaka dia maama », ce serait la reconnaissance de tant de travail effectué par la femme qui en est l’artisane mais, hélas ne peut vivre de son dur labeur. Il n’est donc pas étonnant que cet aliment si prisé et qui use la nature finisse un jour par poser un problème écologique majeur dans la préservation de nos écosystèmes.

Pouvons-nous résumer votre livre comme un plaidoyer en faveur de nos écosystèmes, mais aussi pour l’équilibre alimentaire ?

Ce livre est un manifeste de l’écologie intégrale. A ce titre, il est interpellant par rapport à l’usage que nous faisons de nos terres si fertiles, proposant de facto des possibilités de les préserver de la prédation et de la pollution ambiante. Aussi, pour sauvegarder la biodiversité de nos écosystèmes, les paysans et tous les acteurs intéressés par la production agricole et l’élevage devraient opter pour un changement de paradigme à l’heure où leurre de l’agriculture intensive tente de séduire les pays du sud pour les perdre à tout jamais. La prudence devrait être de rigueur, car ce n’est pas l’agriculture industrielle qui résoudra les questions de la famine et de la pauvreté en Afrique ; bien au contraire ! Il faudrait repenser notre manière de nous alimenter à travers une transition nutritionnelle pour un équilibre alimentaire.

L’agriculture, telle que pratiquée aujourd’hui au Congo, à coups de pesticides quotidiennes, peut-elle augurer des lendemains meilleurs ?

En effet, nos choix de développement, souvent inspirés des clichés de l’occident ne font que nous mener à la perdition. D’où la problématique que soulève le propos de René Dumont qui constatait que « L’Afrique noire était mal partie », force est de constater, hélas ! Le mot de passe actuel est l’émergence ! Où sont passés les paris de l’éradication de la pauvreté avec les objectifs des Nations unies ? L’effet de mode sur le continent tend vers la promotion de l’agriculture intensive (dévastatrice), avec des cultures O.G.M. sans lésiner sur les moyens techniques et scientifiques qui, vraisemblablement accoucheront encore du résultat de sempiternels slogans « d’autosuffisance alimentaire » jamais atteint nulle part depuis les années soixante-dix. Soyons sérieux et conséquents ! Les pratiques de l’agriculture importées n’égaleront jamais notre tradition de la permaculture, à laquelle aspire et milite bon nombre d’organisations d’agriculteurs et d’éleveurs occidentaux qui envient notre culture biologique, sans pesticides, sans engrais chimiques, dépourvue de perturbateurs andocriniens. Arrêtons le massacre pendant qu’il est encore temps autrement, nous lèguerons des terres polluées et des eaux souillées aux générations à venir. Nous n’en avons pas le droit. Nous sommes à la terre et la terre n’est pas à nous, c’est un bien commun que nous devons exploiter à bon escient.

Ces ouvrages son disponibles sur : nzenga.kongo@gmail.com ou chez Didot presse, 97, rue Didot 75014 Paris.