Les misères qui défigurent le continent africain favorisent l’afro-pessimisme, une attitude psychosociale devenue presque un courant de pensée. Pour les adeptes de ce courant, l’Afrique n’offre pas les possibilités d’émancipation philosophique à cause de son triste état de paupérisation. Autrement, la misère serait un obstacle à la réflexion philosophique en Afrique. Cette vision des choses suscite deux interrogations ambivalentes. La misère handicape-t-elle l’essor de la pensée ?

L’Afrique ne peut-elle pas philosopher malgré la misère ? La misère qui sévit en Afrique semble à priori un frein majeur à l’émancipation intellectuelle, voire philosophique des Africains. Primo, elle ne prédispose pas l’homme africain à se démarquer, dans sa réflexion, de l’immédiateté. Comme dit l’adage « ventre affamé n’a point d’oreilles », l’Africain en général se préoccupe d’abord –à cause d’un environnement socioéconomique déficient– de satisfaire les besoins primaires de la vie, notamment la nourriture, l’eau, le vêtement… Secundo, submergés par les soucis pour leur survie au jour le jour, les Africains ne se donnent guère le temps pour examiner leur marche dans l’histoire avec transparence et autocritique.

L’Afrique ne peut-elle pas philosopher malgré la misère ? La misère qui sévit en Afrique semble à priori un frein majeur à l’émancipation intellectuelle, voire philosophique des Africains. Primo, elle ne prédispose pas l’homme africain à se démarquer, dans sa réflexion, de l’immédiateté. Comme dit l’adage « ventre affamé n’a point d’oreilles », l’Africain en général se préoccupe d’abord –à cause d’un environnement socioéconomique déficient– de satisfaire les besoins primaires de la vie, notamment la nourriture, l’eau, le vêtement… Secundo, submergés par les soucis pour leur survie au jour le jour, les Africains ne se donnent guère le temps pour examiner leur marche dans l’histoire avec transparence et autocritique.

Beaucoup se résignent dans le fatalisme en se livrant à des activités pécuniaires à faible revenu. Dans cette dynamique, Anatole France écrit dans La vie littéraire : «Ce n’est pas avec la philosophie qu’on soutient les ministères.» Ceci-dit, la philosophie est réduite à une vaine théorisation, sans impact sur le cours de la vie à l’opposé d’une bonne politique de l’emploi qui permet d’améliorer le tissu social dans un pays. Tercio, la philosophie paraît comme une évasion face aux attentes existentielles des Africains. Dans la même optique, La Rochefoucauld stipule dans ses Maximes: « La philosophie triomphe aisément des maux passés et des maux à venir. Mais les maux présents triomphent d’elle. »

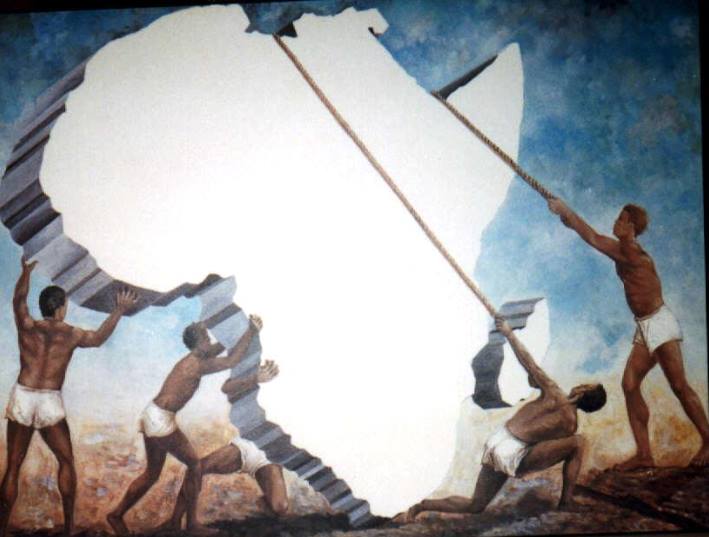

En d’autres termes, le recours à la métaphysique n’est pas une solution efficiente face aux problèmes actuels des Africains. Cependant, même si l’afro-pessimisme met en relief la paralysie de la misère sur l’exercice de la pensée en Afrique, il n’est pas aussi erroné de penser que l’homme africain peut œuvrer en philosophe malgré les pesanteurs du sous-développement.

D’abord, la pauvreté ou le sous-équipement peut être un stimulus à une réflexion profonde si l’Africain parvenait à s’armer d’optimisme et de sérénité face à ses difficultés existentielles. Selon la boutade « La souffrance est une école », l’Afrique peut s’inspirer de l’exemple courageux des Pays-Bas qui ont surmonté les calamités de l’inondation, qui pourtant semblait une fatalité, en améliorant leurs techniques de génie civil et d’agronomie. Grâce à la bonne volonté, une nature hostile est devenue habitable et cultivable. Par ailleurs, la philosophie permet à l’homme d’avoir une attitude stoïque et positive face aux épreuves de la vie. Jean La Bruyère pense, en effet, dans Les Caractères : « La philosophie nous console du bonheur d’autrui, nous arme contre la pauvreté, la vieillesse, la maladie et la mort ».

Enfin, l’Afrique d’aujourd’hui dispose de beaucoup d’atouts propices à l’éclosion de la pensée philosophique. Les structures universitaires, les multimédias, les bibliothèques, les maisons d’édition, les espaces de débat intellectuel, l’Internet utilisé à bon escient, voilà autant d’avantages pour l’émancipation intellectuelle de l’homme africain, sa propre remise en cause, sa maturation en vue d’anoblir ses destinées.

La Grèce antique, l’Europe médiévale, la Chine de Confucius ou de Mao ne bénéficiaient pas d’autant d’avantages. La pauvreté ou mieux la misère est certes, d’une part, un handicap à la vie intellectuelle en Afrique et, d’autre part, elle représente un déclic à la révolution de la pensée en emmenant l’homme africain, grâce à la réflexion positive et constructive, à prendre de l’ascendance sur les écueils socioéconomiques de son continent en vue d’en solutionner. Ainsi, l’Afrique peut philosopher malgré la misère. Car, si l’homme africain ne s’approprie pas l’arme philosophique avec beaucoup de praxie, comme l’ont fait les Occidentaux et les Chinois, qui réfléchira à sa place pour résoudre les problèmes de son continent ?