Trente-cinq ans après le début de la pandémie, une personne sur deux en Afrique subsaharienne « ne connaît pas son statut VIH », souligne Joseph Larmarange, démographe en santé publique à l'Institut de recherche pour le développement.

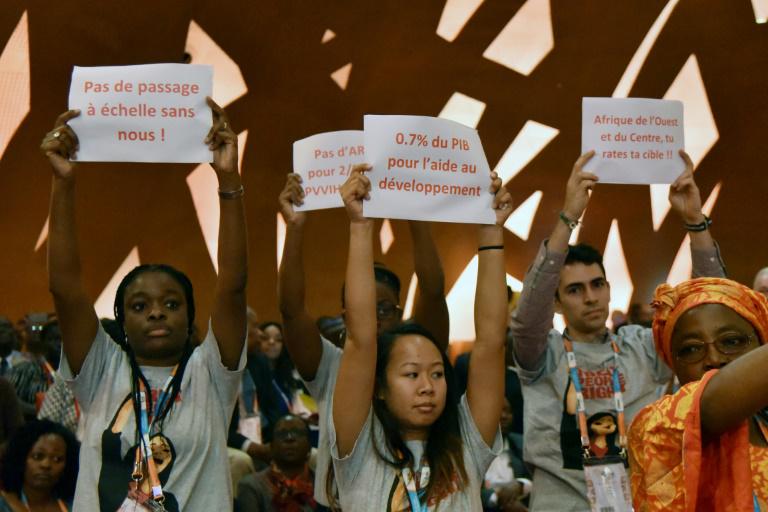

Le dépistage est toujours insuffisant en Afrique de l'ouest et du centre, selon le démographe français qui a présenté une étude sur le sujet, à la 19e Conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, qui se tient à Abidjan du 4 au 9 décembre.

Le dépistage est toujours insuffisant en Afrique de l'ouest et du centre, selon le démographe français qui a présenté une étude sur le sujet, à la 19e Conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, qui se tient à Abidjan du 4 au 9 décembre.

Pour Joseph Larmarange, « parce que l'Afrique de l'ouest a reçu moins d'attention que l'Afrique de l'est et australe, où la pandémie est plus importante. En Afrique de l'ouest, la pandémie est limitée dans la population générale, avec une prévalence de 1 à 2,5%, mais concentrée sur des groupes à risques, les travailleurs/travailleuses du sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes et les usagers de drogue. La difficulté, c'est comment toucher les personnes les plus à risque ».

Et si diverses stratégies ont été adoptées jusque-là, il est à noter que « les acteurs communautaires ne sont pas tous formés à faire ce dépistage, il y a là un retard à rattraper », ajoute-t-il.

Autre point important souligné par le démographe, le dépistage systématique dans toutes les consultations médicales, prôné à une époque par l'Organisation mondiale de la santé, reste limité en pratique, à cause des réticences des personnels soignants et de la lourdeur du dispositif. Seulement une personne sur cinq se le voit proposer lors d'une consultation de médecine générale. « Même lors des consultations spécifiques pour des infections sexuellement transmissibles, trois quarts des personnes ne se sont pas vu proposer un dépistage. Lors des consultations prénatales, un quart des femmes ne se voit pas proposer de test, ni non plus deux tiers des hommes qui accompagnent leurs femmes. C'est ce que montre notre étude en Côte d'Ivoire », poursuit le démographe.

Joseph Larmarange relève, par ailleurs, qu’il « faut toujours renforcer l'activité communautaire pour les populations plus difficiles d'accès, mais même là il y a plein de gens qu'on ne voit pas. Et, là, des nouveaux outils comme l'autotest ont une place à prendre dans le dispositif en Afrique de l'ouest et centrale. L'autotest peut être proposé de différentes manières : par la distribution secondaire, c'est-à-dire en donnant les tests à des personnes qui les redonnent ensuite à leur entourage, pour atteindre des populations cachées, comme des travailleuses du sexe occasionnelles, des homosexuels hors milieu. Et par la distribution en pharmacie, y compris dans des zones rurales et reculées. C'est la multiplication des stratégies qui va permettre d'avancer ».

Enfin, il paraît encore aujourd’hui que le dépistage en Afrique de l’ouest et du centre demeure un véritable défi. « Le dépistage, c'est la pierre angulaire de la réponse à la lutte contre le sida, puisqu'une fois que les personnes sont dépistées, si elles sont positives, on peut les orienter vers une prise en charge médicale et un traitement, et si elles sont négatives, vers les actions de prévention », conclut-il.